Si le taux de bêta-hCG dépasse largement les repères habituels pour un âge gestationnel donné, l’hypothèse d’une grossesse gémellaire s’impose rapidement dans l’esprit des soignants. Cette hormone, véritable messagère hormonale, commence à être sécrétée dès les tout premiers jours après la fécondation, et son niveau s’ajuste en fonction du nombre d’embryons présents.

Mais des chiffres très élevés, parfois deux fois supérieurs aux valeurs attendues, ne suffisent jamais à confirmer à eux seuls une grossesse multiple. Les variations entre patientes sont considérables ; sans un accompagnement médical précis, ces résultats restent ambigus et nécessitent d’autres investigations.

Bêta-hCG : comprendre son rôle clé au tout début de la grossesse

Dès les premiers jours qui suivent la fécondation, le corps de la future mère se met à produire l’hormone chorionique gonadotrope, plus connue sous le nom de bêta-hCG. On la repère facilement via une prise de sang, bien avant que le corps ne manifeste le moindre signe visible de grossesse. Sa détection dans le sang donne le coup d’envoi du dialogue biologique entre l’embryon et sa mère.

Le taux de bêta-hCG grimpe alors de façon spectaculaire : il double, en moyenne, toutes les 48 heures pendant les premières semaines. Ce rythme, s’il est conforme à ce qu’attendent les médecins, témoigne d’une grossesse en pleine évolution. Toutefois, chaque corps a son propre tempo, et le contexte clinique influe aussi sur cette progression. Les praticiens restent attentifs à ce paramètre, car une évolution inhabituelle peut signaler un souci comme une grossesse extra-utérine, une fausse couche, ou, à l’inverse, annoncer une grossesse multiple.

Voici pourquoi la bêta-hCG occupe une place aussi centrale au début de la grossesse :

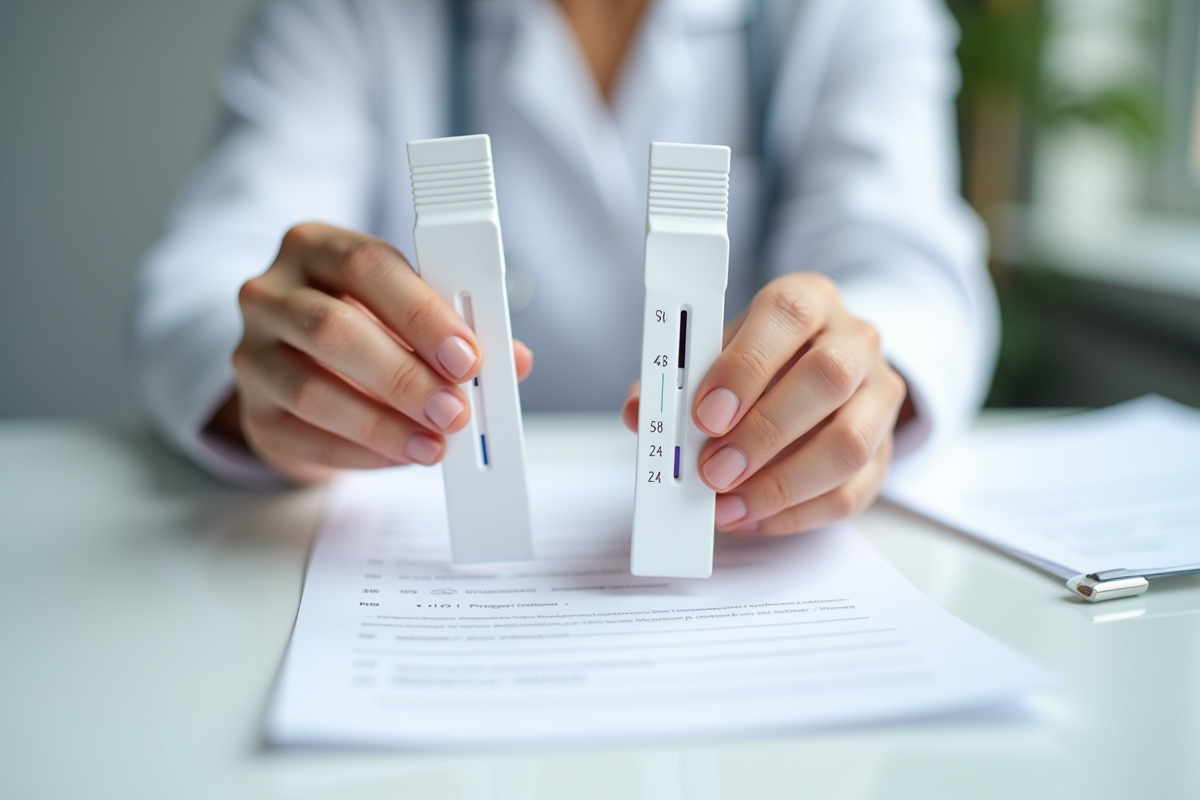

- Sa présence, identifiée via un test urinaire ou sanguin, permet de confirmer très tôt la grossesse, souvent avant tout autre indice.

- Son dosage précis aide à dater le démarrage de la gestation avec plus de justesse.

- Une progression régulière et attendue du taux de hCG rassure sur la vitalité d’une grossesse utérine.

Au-delà de ce rôle de messager, la bêta-hCG agit aussi en coulisses : elle prépare la paroi utérine à recevoir l’embryon et soutient le corps jaune, ce qui garantit la production de progestérone, pilier du bon déroulement du premier trimestre. Les toutes premières semaines de la grossesse reposent donc, en grande partie, sur le jeu précis de cette hormone, véritable chef d’orchestre du démarrage de la vie intra-utérine.

Grossesse gémellaire : le taux de bêta-hCG est-il vraiment différent ?

Quand le diagnostic de grossesse gémellaire se profile, le taux de bêta-hCG, mesuré très tôt, intrigue autant qu’il questionne. Les médecins constatent régulièrement que sa concentration s’élève davantage chez les femmes attendant des jumeaux ou plus. Mais la réalité se montre plus nuancée qu’il n’y paraît.

Dès la quatrième ou cinquième semaine, certaines études rapportent que le taux de hCG peut dépasser de 30 à 50 % la moyenne observée pour une grossesse simple. Cette augmentation provient de la présence de plusieurs placentas, ou d’un placenta particulièrement actif. Malgré tout, les valeurs observées restent très dispersées, au point qu’un dosage élevé ne suffit jamais à affirmer sans équivoque une grossesse multiple.

En pratique, le diagnostic ne se limite jamais à un chiffre isolé. Il faut passer par l’échographie pour visualiser les sacs gestationnels : c’est le seul moyen fiable de trancher. Certaines femmes, malgré une grossesse gémellaire, présentent des taux de bêta-hCG similaires à ceux des grossesses uniques, témoignant de la variabilité propre à chaque organisme.

Les soignants considèrent donc le dosage de la bêta-hCG comme un indice parmi d’autres, jamais comme une certitude. Ils surveillent l’évolution du taux sur plusieurs jours et croisent ces mesures avec d’autres marqueurs. Mais seule l’imagerie permet d’identifier formellement une grossesse multiple.

Suivi médical et précautions : comment interpréter et surveiller son taux de bêta-hCG en cas de jumeaux

La surveillance du taux de bêta-hCG chez les femmes enceintes de jumeaux demande une attention particulière. L’évolution de cette hormone ne suit pas toujours la même courbe que dans une grossesse unique. Les professionnels de santé recommandent alors une seconde prise de sang, généralement 48 heures après la première, afin d’observer précisément la façon dont le taux évolue. Une augmentation régulière, parfois plus rapide que la moyenne, reste le signe d’une grossesse qui se déroule normalement.

Il faut garder à l’esprit que les tests de grossesse urinaires ne permettent pas d’obtenir ces précisions : ils sont conçus, à l’origine, pour détecter des grossesses simples. Pour affiner le diagnostic, il est indispensable d’associer plusieurs dosages sanguins à une échographie. Ce croisement d’informations permet de confirmer une grossesse gémellaire et d’écarter d’autres hypothèses, comme une grossesse extra-utérine ou une fausse couche précoce.

Le suivi médical s’appuie sur une collaboration étroite entre la patiente et son médecin généraliste ou son gynécologue-obstétricien. Selon l’évolution de la grossesse et le profil médical de la future mère, la fréquence des contrôles pourra s’adapter. Il arrive parfois que la prise en charge anticipe certaines complications spécifiques aux grossesses multiples, telles que la prématurité, l’hypertension ou le retard de croissance fœtale.

L’interprétation du taux de bêta-hCG ne se fait jamais de façon isolée. Les médecins confrontent systématiquement les résultats biologiques, l’évolution observée à l’échographie et le contexte clinique. Cette approche globale permet d’ajuster le suivi au plus près des besoins de chaque femme, pour accompagner au mieux le déroulement de la grossesse jusqu’à la naissance.

À la croisée des chiffres et de la clinique, chaque taux de bêta-hCG raconte une histoire différente. Un chiffre seul ne dit jamais tout, il faut parfois prendre du recul, remettre les résultats dans leur contexte, et surtout, ne jamais perdre de vue la singularité de chaque parcours de grossesse.